子宮頸がん予防接種

ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)について

ヒトパピローマウイルス(HPV)は、ヒトにとって特殊なウイルスではなく、多くのヒトが感染し、そしてその一部のウイルスが原因で子宮頸がん等を発症します。100種類以上の遺伝子型があるHPVの中で、子宮頸がんの約50~70%は、HPV16、18型感染が原因とされています。HPVに感染しても、多くの場合ウイルスは自然に検出されなくなりますが、一部が数年から十数年間にかけて前がん病変の状態を経て子宮頸がんを発症します。子宮頸がんは国内では年間約10,400人が発症し、年間約3,000人が死亡すると推定されています。

ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種(HPVワクチン/子宮頸がんワクチン)について

ワクチンの種類

定期接種またはキャッチアップ接種の対象となるワクチンは、「サーバリックス(2価)」、「ガーダシル(4価)」、「シルガード9(9価)」の3種類です。※「シルガード9(9価)」については令和5年4月1日より新たに対象となりました。

定期接種対象者

小学校6年生から高校1年生相当の女性

キャッチアップ接種の終了と経過措置について

子宮頸がん予防ワクチンの積極的な勧奨の差し控えによって接種機会を逃した方に対し、公平な接種機会を確保する観点から、令和4(2022)年4月1日から令和7(2025)年3月31日までの3年間、キャッチアップ接種が実施されています。しかしながら、今夏以降の大幅な需要増により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃる状況等を踏まえ、令和7(2025)年3月31日までに接種を開始した下記の対象者については、全3回の接種を公費で完了できるように経過措置が設けられました。対象者

・キャッチアップ接種対象者のうち、令和4(2022)年4月1日~令和7(2025)年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方・平成20(2008)年度生まれの女子で、令和4(2022)年4月1日~令和7(2025)年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方

期間

キャッチアップ接種期間(令和7(2025)年3月31日まで)終了後、1年間![]() HPV接種の機会を逃した方へ(pdf 1.84 MB)(厚生労働省作成)

HPV接種の機会を逃した方へ(pdf 1.84 MB)(厚生労働省作成)

接種費用

接種費用は無料です。※定期接種及びキャッチアップ接種の対象者以外は任意接種となり、有料となります。

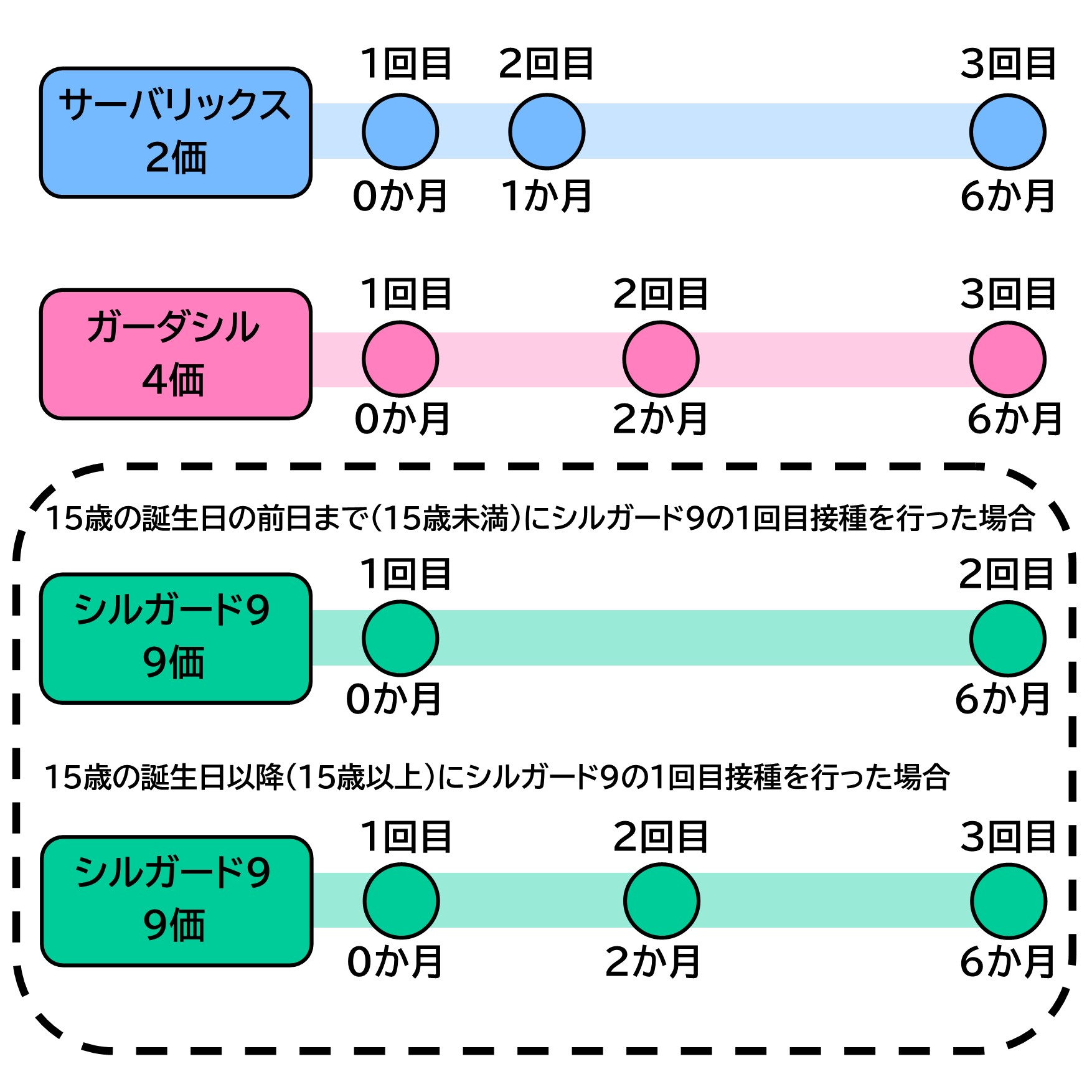

接種回数とスケジュール

決められた間隔をあけて、同じワクチンを決められた回数接種します。2回目の接種時期が異なりますので、ご注意ください。どちらのワクチンを接種するかについては、医療機関とご相談ください。接種完了までには6か月程度の期間が必要ですので、余裕をもって接種してください。

サーバリックス(2価):1回目の接種から1か月以上の間隔をあけて2回目を行った後、1回目の接種から5か月以上、かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔をあけて3回目を行います。

ガーダシル(4価):1回目の接種から1か月以上の間隔をあけて2回目を行った後、2回目の接種から3か月以上あけて3回目を行います。

シルガード9(9価):

・1回目接種を15歳の誕生日以降に行った場合は、1回目の接種から1か月以上の間隔をあけて2回目を行った後、2回目の接種から3か月以上あけて3回目を行います。

※「令和6年度上三川町健康カレンダー」予防接種のページ(10ページ)もあわせてご覧ください。

※「9価のHPVワクチンを公費で接種できるようになりました(![]() 定期接種版(pdf 603 KB)・

定期接種版(pdf 603 KB)・![]() キャッチアップ接種版(pdf 491 KB))」もあわせてご覧ください。

キャッチアップ接種版(pdf 491 KB))」もあわせてご覧ください。

HPVワクチンの効果とリスク

◇HPVワクチンは、子宮頸がんをおこしやすいタイプであるHPV16型と18型の感染を防ぐことができます。そのことにより、子宮頸がんの原因の50~70%を防ぐといわれています。

◇HPVワクチン接種後には、多くの方に、接種部位の痛みや腫れ、赤みなどが起こることがあります。まれですが、重い症状(重いアレルギー症状、神経系の症状)が起こることがあります。

接種についての注意事項

厚生労働省作成のリーフレット等を参考に、HPVワクチンの効果と接種による副反応のリスクを十分に理解し、必要に応じて医師とよく相談していただき、接種の有無を判断してください。

「![]() HPVワクチンについて知ってください(概要版)(pdf 18.46 MB)」

HPVワクチンについて知ってください(概要版)(pdf 18.46 MB)」

「![]() HPVワクチンについて知ってください(詳細版)(pdf 7.05 MB)」

HPVワクチンについて知ってください(詳細版)(pdf 7.05 MB)」

◇予防接種を受けることができない場合

・明らかな発熱がある

・重い急性疾患にかかっている

・子宮頸がん予防ワクチンの成分によって、アナフィラキシー様症状ほかの過敏症をおこした

・その他、医師が予防接種を受けない方がよいと判断した

ワクチン接種後の注意

・接種後に体調の変化があった場合は、すぐに接種した医療機関等に相談し、診察を受けて下さい。・ワクチン接種による副反応により、医療機関での治療が必要になった場合には、町子ども家庭課にご相談下さい。

子宮頸がん予防ワクチンを自費で接種した方への接種費用の助成について

積極的勧奨を控えていた間に定期接種の機会を逃した方で、定期接種の対象年齢を過ぎてから(令和4年3月31日までに任意で)自費で接種した場合に、その接種費用を助成します。【対象者】

次のすべてに当てはまる方

1.平成9(1997)年4月2日から平成17(2005)年4月1日生まれの女子であること

2.令和4年4月1日時点で上三川町に住民登録があること

3.定期接種の対象年齢を過ぎて、令和4年3月31日までに日本国内で子宮頸がん予防ワクチン(サーバリックス(2価)またはガーダシル(4価))の接種を受け、実費負担したこと

※定期接種の対象年齢とは、小学6年生から高校1年生相当です。その間に3回接種を受けている方は対象になりません

※シルガード9(9価)の接種は助成対象外となります

4.助成を受けようとする接種回数分については、キャッチアップを受けていないこと

【申請方法】

![]() ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書兼請求書(別記様式第1号)(pdf 175 KB)に必要事項を記入し、次の添付書類を添付の上、町子ども家庭課へ提出してください。

ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書兼請求書(別記様式第1号)(pdf 175 KB)に必要事項を記入し、次の添付書類を添付の上、町子ども家庭課へ提出してください。

《必ずご提出いただく書類》

1.接種記録を確認できる書類(母子健康手帳、接種済証など)の写し

2.申請する方のご本人確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

※上記1の書類を紛失等の理由で用意できない場合は、実施した医療機関が発行する「ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書(別記様式第2号)」をご提出ください。

様式は以下からダウンロードいただくか、町子ども家庭課窓口でお渡しすることができます。![]() 「申請用証明書(別記様式第2号)」(pdf 88 KB)

「申請用証明書(別記様式第2号)」(pdf 88 KB)

《なくても申請可能な書類》

次の書類は添付いただかなくても申請可能ですが、その場合上三川町の基準単価により助成額を決定します。

3.接種費用の支払いを証明する書類の原本(領収書、明細書、支払証明書などの原本)

※接種を受けた医療機関が発行する![]() 「ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書(別記様式第2号)」(pdf 88 KB)に接種費用が記載されている場合は、そちらをご提出いただくことも可能です。

「ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書(別記様式第2号)」(pdf 88 KB)に接種費用が記載されている場合は、そちらをご提出いただくことも可能です。

(注)申請用証明書(別記様式第2号)の発行は、申請者から接種を受けた医療機関に直接ご依頼ください。ただし、申請用証明書発行の際に文書料が必要となる場合がありますが、発行にかかる文書料は助成の対象外となりますので、ご了承ください。また、医療機関での記録の保存期限が過ぎている等の理由で、申請用証明書の発行ができない場合がございます。

【助成額】

○上記3の領収書等を提出できる方・・・自己負担した額を支給いたします(支給上限額あり)●上記3の領収書等が用意できず提出できない方・・・上三川町の定める基準額の支給となります

※いずれにおいても、交通費、文書料など接種費用に含まれない金額は助成額には含まれません

【申請期限】

令和4年10月1日から令和7年3月31日まで

20歳を過ぎたら定期的に子宮頸がん検診を受けることが大切です!

HPVワクチンの接種を受けた場合でも、免疫が不十分である場合や、ワクチンに含まれている型以外の型による子宮頸がんの可能性はあり得ますので、20歳になったら、定期的に子宮頸がん検診を受けましょう。