○上三川町国民健康保険出産育児一時金受取代理制度実施要綱

平成19年9月3日

告示第60号

(目的)

第1条 この要綱は、上三川町国民健康保険条例(昭和34年上三川町条例第1号)第6条に規定する出産育児一時金(以下「一時金」という。)の受取代理制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において受取代理制度とは、上三川町が行う国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が出産に要する費用に充てるため、当該被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が、出産に要した費用の範囲内で一時金の全部又は一部の受領に関する権限を、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所(以下「医療機関等」という。)に委任することにより、当該医療機関等に対し上三川町が一時金を支払うことをいう。

(利用条件)

第3条 受取代理制度を利用することができる者の条件は、次のとおりとする。

(1) 一時金の支給を受ける見込みがあり、かつ当該世帯の被保険者の出産予定日まで一箇月以内であること。

(3) 同一の出産に対し上三川町国民健康保険高額療養費等資金貸付規則(平成18年上三川町規則第15号)に定める資金の貸付を受けていない世帯主であること。

2 前項第2号ただし書に規定する町長が認める特別な事情とは、次に掲げる場合とする。

(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にあった場合

(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷した場合

(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止した場合

(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けた場合

(5) 前各号に類する事情があった場合

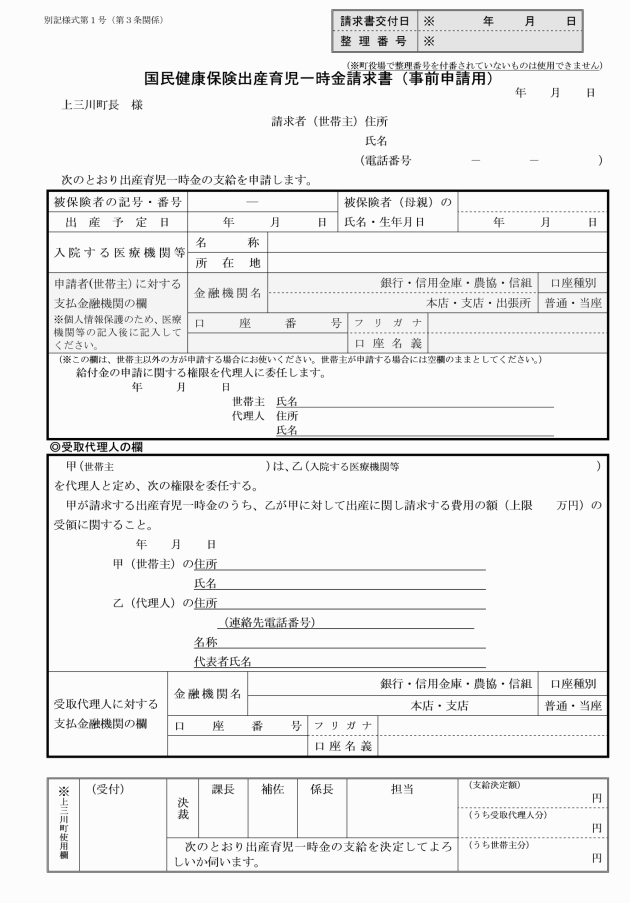

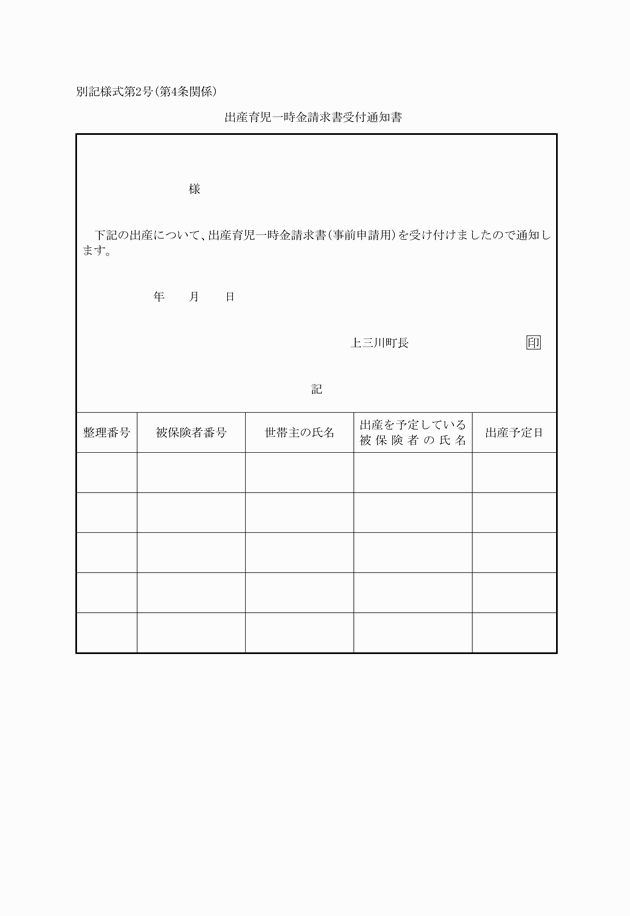

(一時金の受取代理に係る請求書の交付)

第4条 受取代理制度を利用しようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、一時金請求書の交付を町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、次に定める書類等により受取代理の申請対象者であることを確認し、一時金請求書を申請者に交付するものとする。

(1) 国民健康保険の資格が確認できるもの

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳又は出産予定日を証明する書類

3 申請者は、一時金請求書の交付を受けたときは、被保険者に係る出産を取り扱う医療機関等に一時金請求書を提出し、受取代理に係る権限の受任を依頼するものとする。

4 前項の規定により一時金の受領に関する権限を受任することとなった医療機関等(以下「受任医療機関等」という。)は、一時金請求書に振込口座情報を記載し、記名の上、申請者に渡し、申請者は、当該一時金請求書により、町長に請求するものとする。

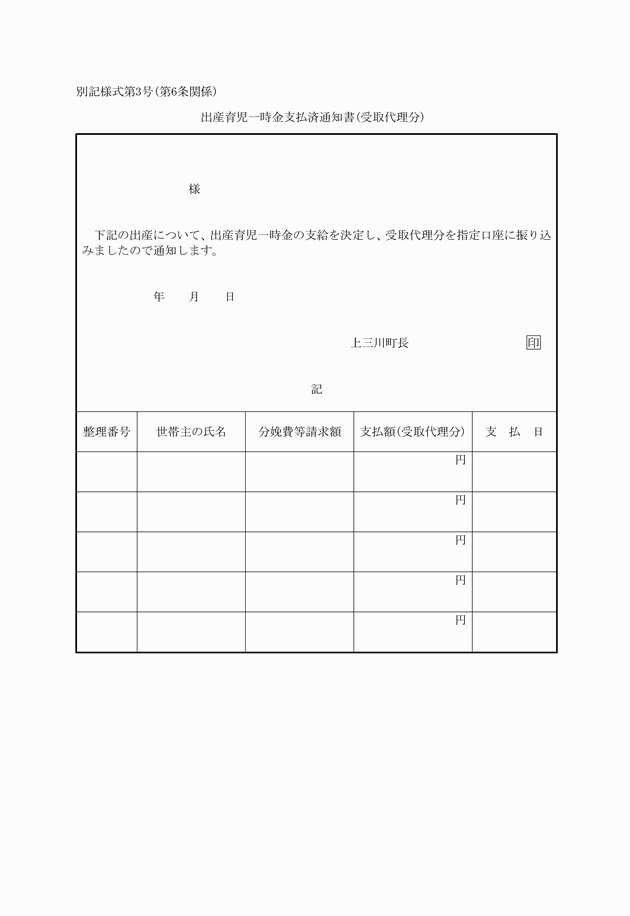

(支払の手続)

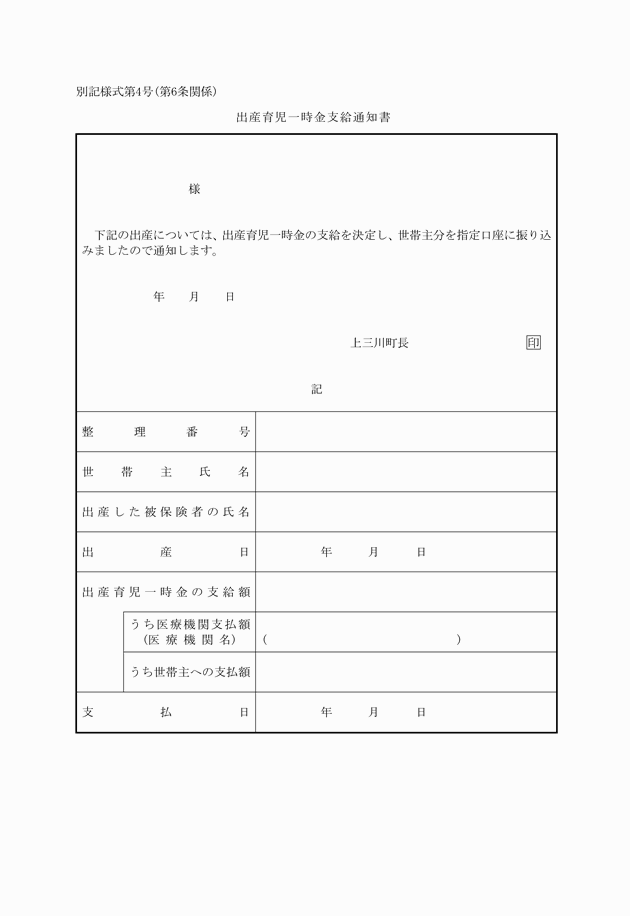

第5条 受任医療機関等は、被保険者の出産後、分娩費等請求書の写し及び出産の事実を証する書類の写しを、町長に提出するものとする。

2 受任医療機関等からの請求額が、支給限度額に満たない場合は、支給限度額から請求額を控除した額を申請者に支給するとともに、申請者に出産育児一時金支給通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

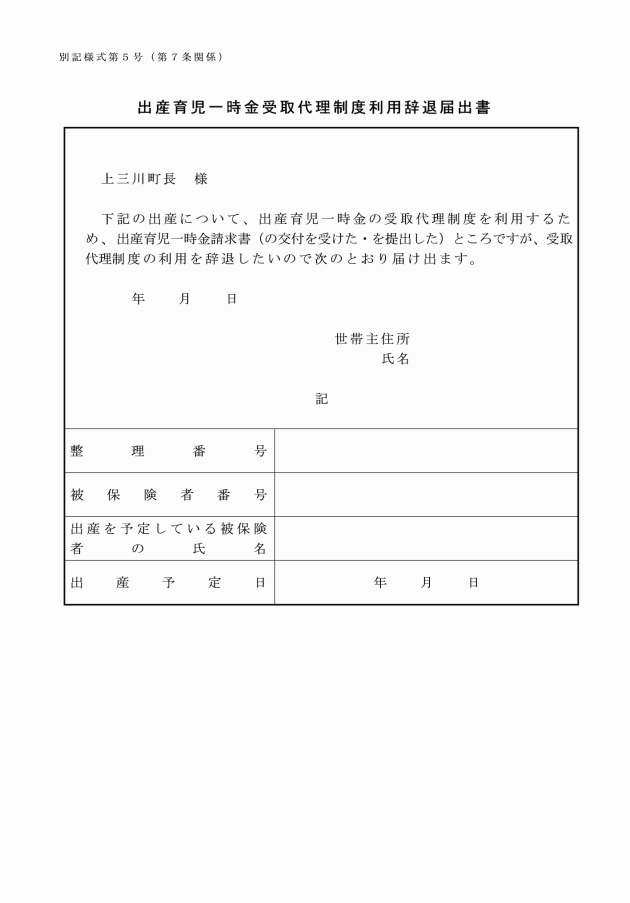

(利用の辞退)

第7条 申請者は、受取代理制度の利用を辞退するときは、出産日7日前までに町長に出産育児一時金受取代理制度利用辞退届出書(別記様式第5号)を提出しなければならない。

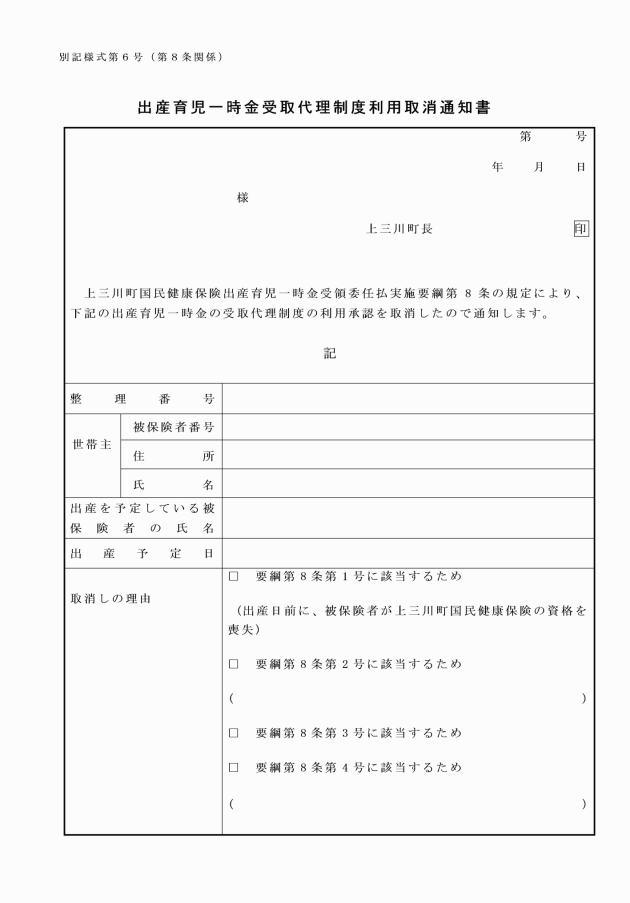

(1) 出産日前に、被保険者が資格を喪失したとき。

(2) 虚偽その他不正による申請であると認められるとき。

(3) 前条に規定する届出があったとき。

(4) その他町長が取消すことが適当と認めるとき。

(台帳の管理)

第9条 町長は、一時金の受取代理制度の利用状況を、台帳に記載して管理するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、受取代理制度に関し、必要な事項は別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から適用する。

附則(平成20年告示第71号)

1 この要綱は、平成21年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る上三川町国民健康保険出産育児一時金受取代理制度実施要綱第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

附則(平成30年告示第28号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和3年告示第40号)

この要綱は、令和3年3月29日から施行する。

附則(令和6年告示第137号)

この要綱は、令和6年12月2日から施行する。