○上三川町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、上三川町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年上三川町条例第2号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 条例の用語の定義は、この規則に準用する。

第3条 削除

(排水設備の接続方法)

第4条 条例第5条第1項に定める排水設備の接続方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除すべき排水設備は、汚水ますのインバートの上流端の接続孔と下流端の管底高とにくいちがいが生じないようにすること。

(2) 汚水ますの内壁に突き出ないように排水設備を差し入れ、その周囲を接着剤等で埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(設置基準及び管理)

第5条 条例第5条第1項に定める排水設備の設置基準は、次のとおりとする。ただし、特別の事情により町長の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 排水管の設置基準

排水管の土被りは、私道内では60センチメートル以上、宅地内では30センチメートル以上を標準とすること。

(2) 汚水ますの設置基準

排水管の起点、屈曲点、合流点、内径若しくは勾配の変化する箇所及び直線部においては、内径の120倍以上の間隔にますを設置すること。

(3) 各ますは、おおむね15センチメートル以上の円形又は角型とし、ますの内径又は内のり及び深さは、次の表によるものとする。また、構造は堅固で耐久性及び耐震性を有し、汚水ますの底部は、接続する管径に応じ半円形凹路を設けなければならない。ます蓋は、検査、掃除の際に開閉できる密閉蓋とする。

内径又は内のり(単位センチメートル) | 深さ(単位センチメートル) | 備考 |

15~45 | 120以下 | 管路とます立上り部が維持管理器具の使用が容易な曲線構造を有している場合は、内径又は内のり20センチメートルますで、ます深さを150センチメートル以下、内径と内のり30~45センチメートルますで、ます深さを200センチメートル以下とすることができる。 |

50~60 | 150以下 | 管路とます立上り部が維持管理器具の使用が容易な曲線構造を有している場合は、内径又は内のり50~60センチメートルますで、ます深さを200センチメートル以下とすることができる。 |

75以上 | 150超え | 内径又は内のり75センチメートルますを設置することができない場合は、内径60センチメートル楕円ますとすることができる。 |

(4) 附帯設備

ア 排水設備のいずれの箇所からも雨水が流入しないようにすること。

イ 土砂を含む汚水流出箇所には、沈砂のためますを設置すること。

ウ 台所、浴室及び洗濯場等の汚水流出箇所には、固形物の流下を阻止するのに有効な目幅のごみよけ装置を設置すること。

エ 水洗便所、台所、浴室及び流し場等の汚水流出箇所には、防臭装置を設置すること。

オ 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあるときは、通気装置を設置すること。

カ 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、下水が逆流しないような構造のポンプ装置を設置すること。

キ 水洗便所の大便器の洗浄に洗浄弁方式(フラッシュバルブ)を使用する場合は、逆流防止装置を設置すること。

(5) 排水設備は、硬化塩化ビニール製品、コンクリート製品その他耐久性のある材質であること。

(6) 排水設備は、不浸透、耐久の構造であること。

2 前項第4号に定めるごみよけ装置並びに沈砂装置は、使用者が定期的に清掃を行い、良好な管理を行うこと。

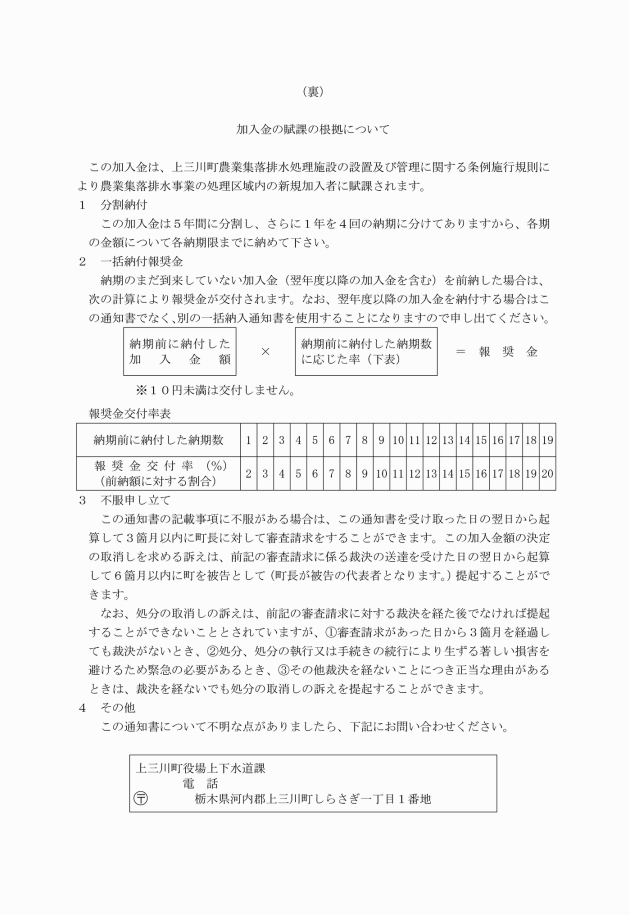

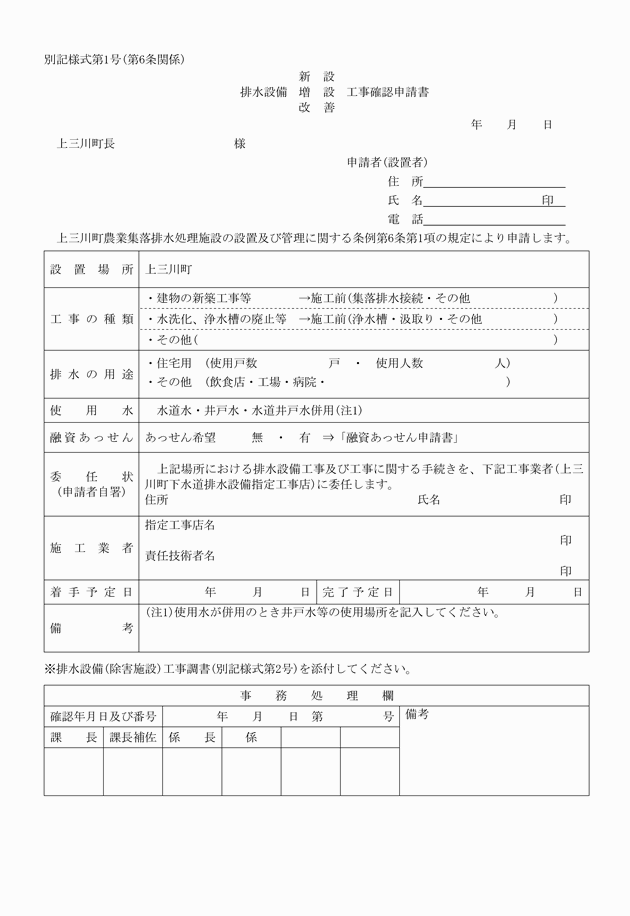

(1) 見取図には、申請地の位置を明示すること。

(2) 平面図の縮尺は300分の1程度とし、次の事項を表示すること。ただし、広大な土地については1,000分の1まで縮尺することができる。

ア 道路、境界、方位及び処理施設(マンホール、公共ます)の位置

イ 施工地内にある建築物、炊事場、浴場、洗濯場、大便器、小便器その他排水設備工事に必要なものの位置

ウ 排水管渠の位置、内径及び延長

エ 除害施設、ポンプ施設及び防臭装置等の附帯設備の位置

オ その他の排水管の経路について必要な事項

(3) 縦断面図の縮尺は、横は平面図に準じ、縦は100分の1程度とし、排水管の大きさ、勾配、土被り、距離及び高さ並びに固着させる処理施設の高さを表示すること。

(4) 構造詳細図には、排水管渠及び附帯装置の構造、能力、形状、寸法等を表示すること。

3 前項第2号から第4号までの図面の標準は、上三川町下水道条例施行規程(平成31年上三川町上下水道事業管理規程第2号)第5条に準ずる。

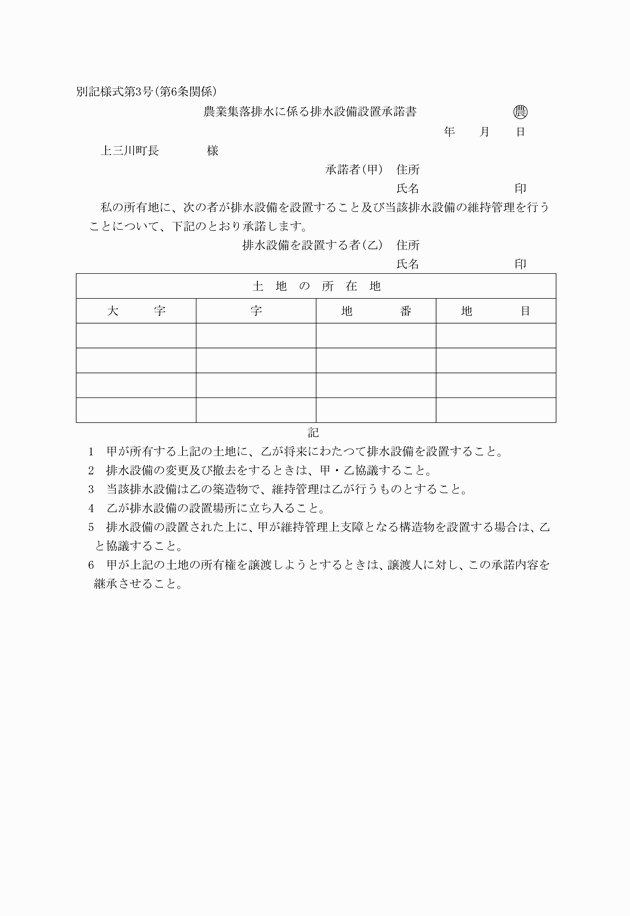

4 排水設備を設置するため、他人の土地を使用する場合には、農業集落排水に係る排水設備設置承諾書(別記様式第3号)を添付すること。

(計画の確認の取り消し)

第7条 町長は、前条第1項の規定による申請を受けた日から3カ月以内に工事を着手しないときは、これを取り消すことができる。

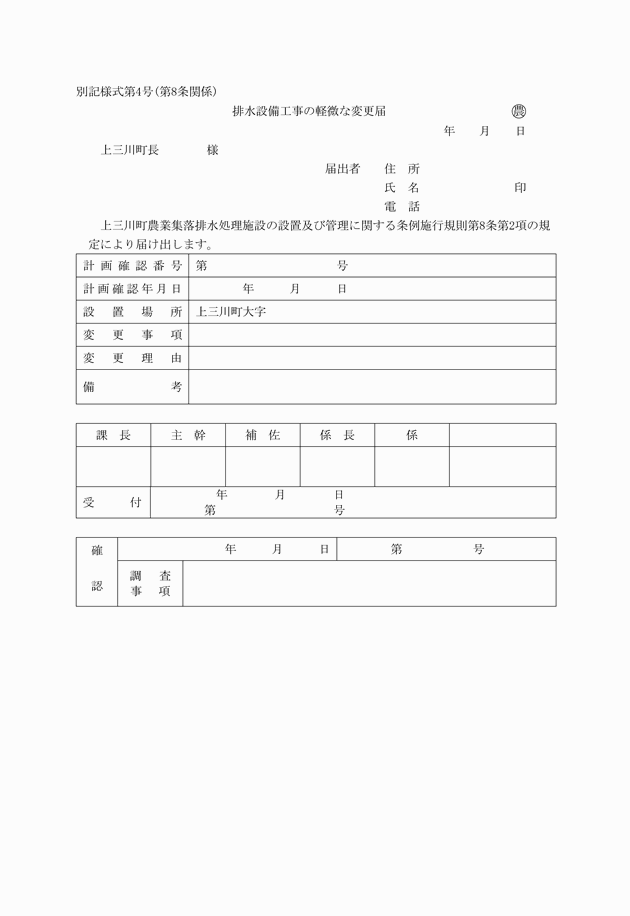

(排水設備工事の軽微な変更)

第8条 条例第6条第2項ただし書の軽微な変更とは、屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便所の大きさ、構造又は位置等を変更する場合をいう。

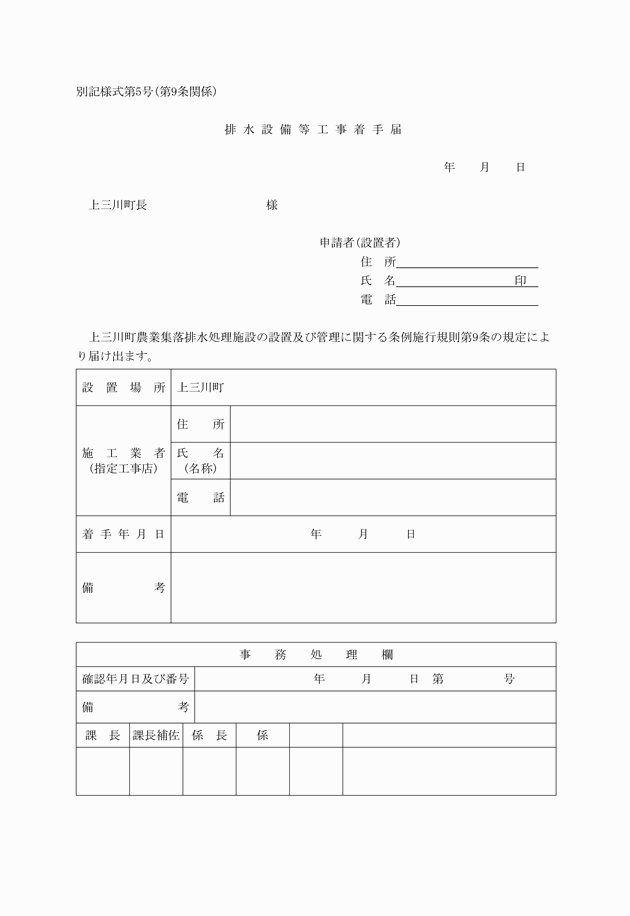

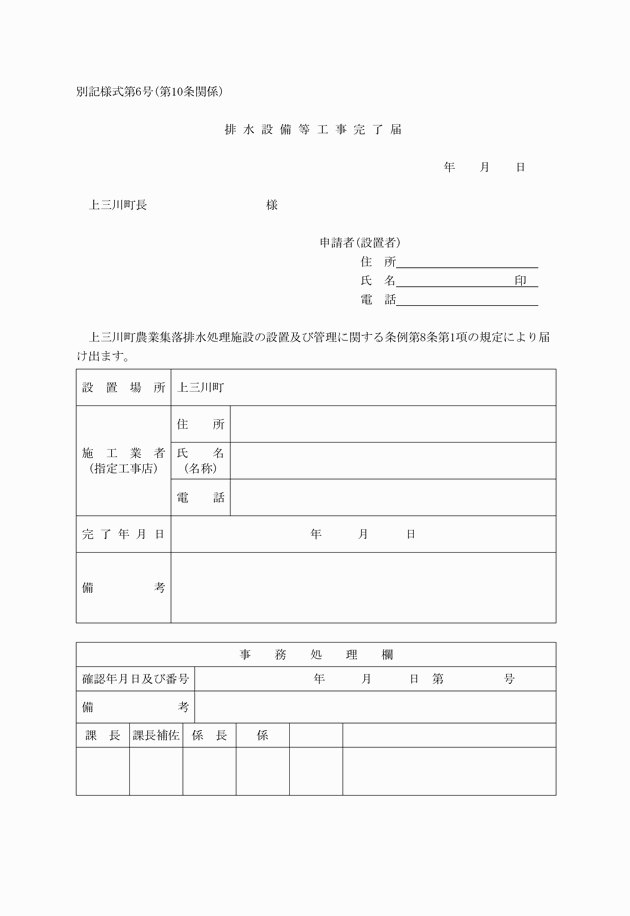

(工事の着手届)

第9条 排水設備工事に着手しようとする者は、当該工事に着手する5日前までに排水設備工事着手届(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(人員の算定基礎)

第14条 条例第13条の規定により準用する上三川町下水道条例(昭和62年上三川町条例第28号)第17条第1項第2号における人員の人数は、使用の開始の日をもって決定する。

2 別表第1に掲げる世帯及び事業所等にあっては、算式による人数によるものとし、人数は、算出結果を小数点以下第1位を四捨五入する。

3 人員並びに別表第1に掲げる世帯及び事業所等の床面積に変更が生じたときは、当該事実の発生した日をもって決定し、1カ月分として算定する。

(1) 天災又はこれらに類する災害を受け、使用料又は手数料を納付することが困難であると認められる場合

(2) その他町長が必要と認めた場合

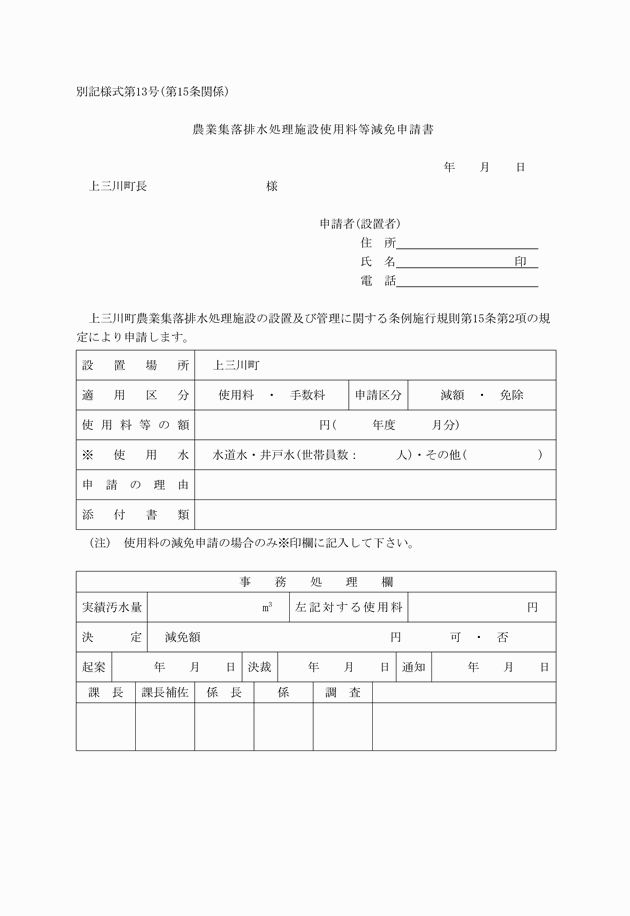

2 使用料又は手数料の減免を受けようとする者は、上三川町農業集落排水処理施設使用料等減免申請書(別記様式第13号)を町長に提出しなければならない。ただし、使用料の減免を受けようとする者は、別に定める申請書の提出をもってこれに代えることができる。

(脱退)

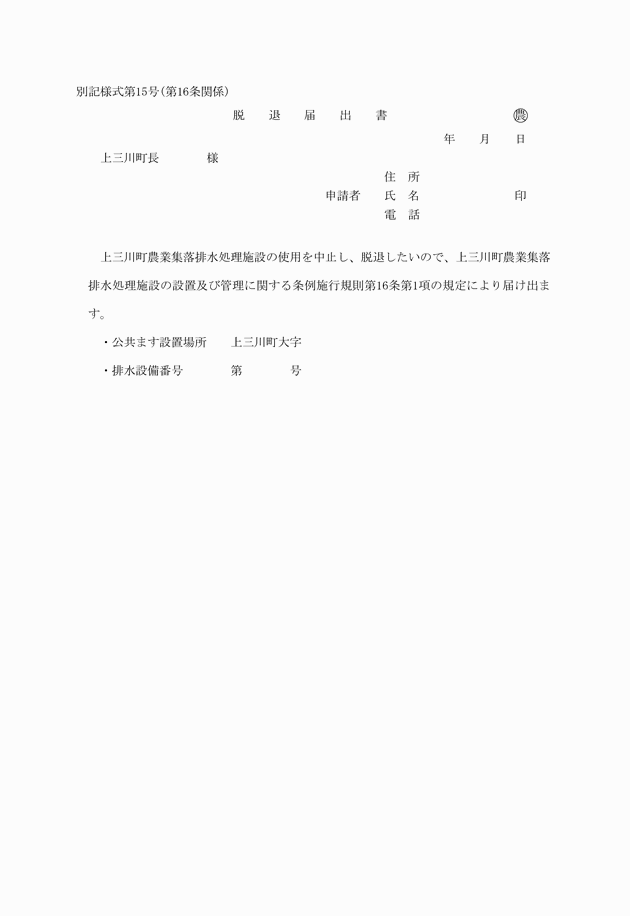

第16条 使用者が処理施設の使用を中止し、脱退しようとするときは、脱退届出書(別記様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合、未納金は全額納付するものとする。

(新規加入等)

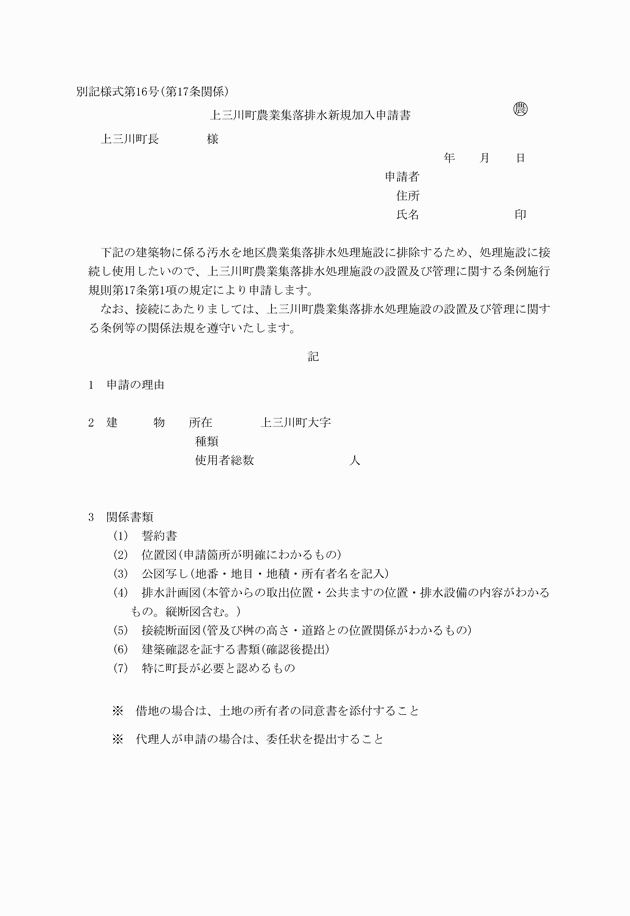

第17条 条例第17条第1項に規定する新規に加入しようとする者とは、処理施設の供用開始後に、公共ますを設置していない宅地に新たに建物を新築し、汚水を排除するため処理施設を使用する者をいう。(既に公共ますを設置している宅地に、既存の建物を使用し又は新たに建物を新築し、処理施設を使用する者を除く。)ただし、当該宅地又は建物に係る処理施設を使用しようとする者の人員数が、処理施設の建物において算定した処理対象人員と大きく異なり増大する場合は、この限りでない。

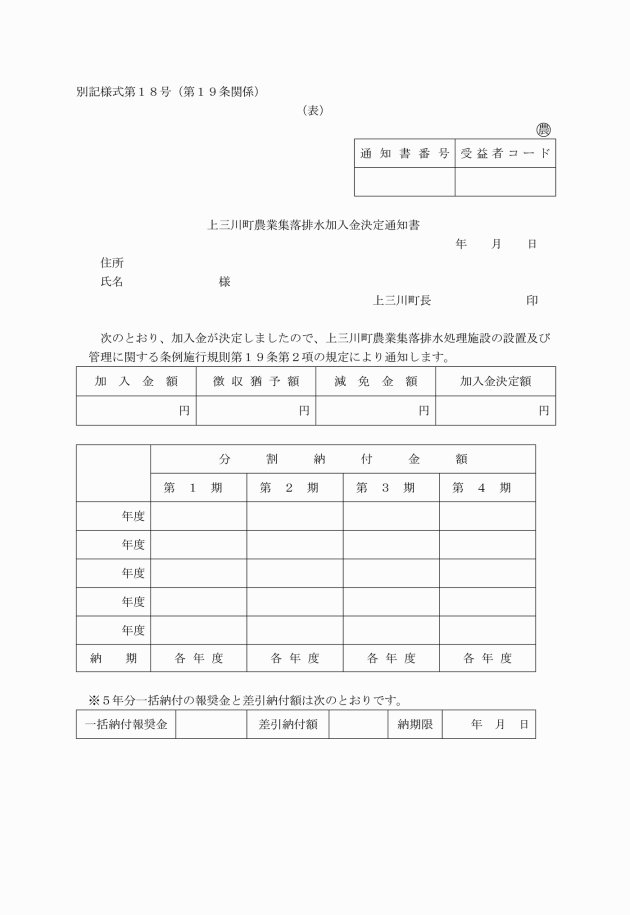

(加入金の額)

第18条 条例第17条第2項に規定する加入金の額は、上三川町農業集落排水事業受益者分担金の賦課徴収に関する条例(平成9年上三川町条例第3号)第4条に規定する分担金の額とする。

(加入金の賦課徴収)

第19条 町長は、前条に定める加入金の額を賦課徴収するものとする。

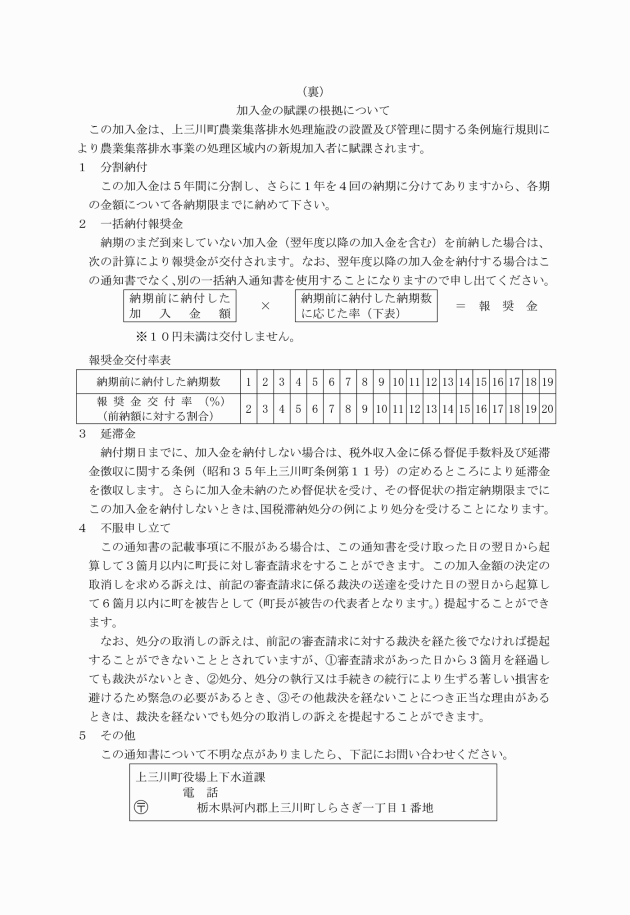

3 加入金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、新規加入者が一括納付の申し出をしたときは、この限りでない。

(加入金の納期)

第20条 前条第3項に定める加入金の徴収は、各年度4期に区分して行うものとし、次の納期により行うものとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 9月1日から同月30日まで

第3期 11月1日から同月30日まで

第4期 翌年1月4日から同月31日まで

2 町長は、年度の途中から徴収を開始するとき又は前項の規定により難いと認められるときは、納期を変更することができる。

(端数計算)

第21条 加入金を各年度又は各納期に分割する場合において、分割金額に100円未満の端数が生じたときは、年度に分割したときの端数金額は最初の年度に係る端数金額に、納期分割したときの端数金額は第1期の納期に係る分割金額にそれぞれ合算するものとする。

2 上三川農業集落排水事業受益者分担金の賦課徴収に関する条例第8条の規定により算出した延滞金の額が1,000円未満又は端数が100円未満の場合は、これを切り捨てるものとする。

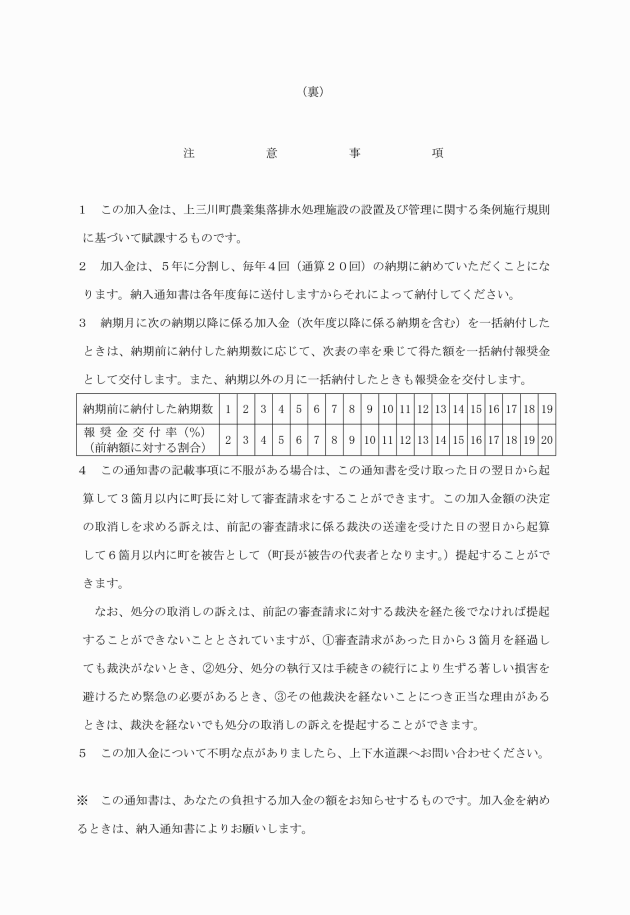

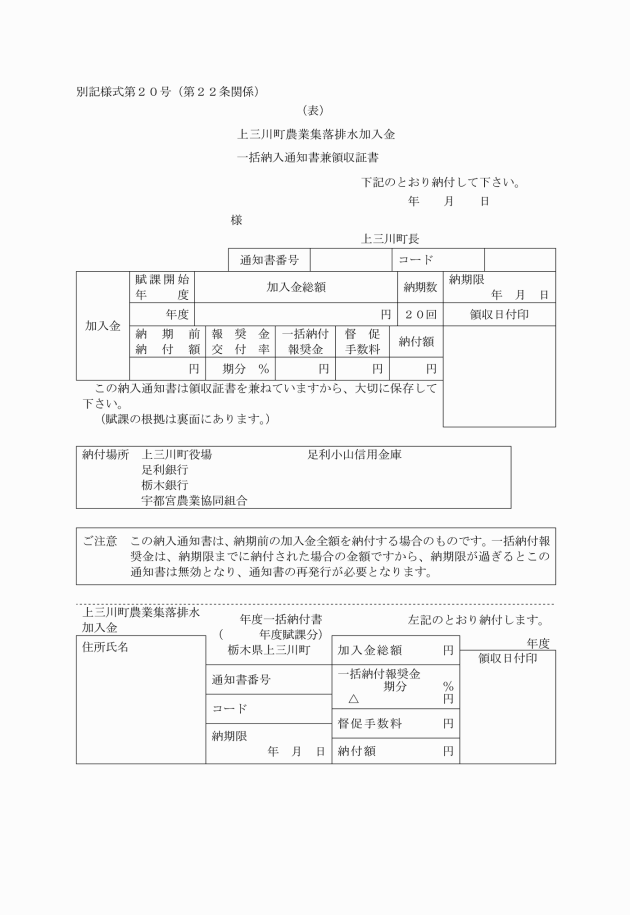

(加入金の一括納付)

第22条 第19条第3項ただし書に規定する一括納付とは、新規加入者が同条第2項に規定する決定通知書に記載された加入金のうち、当該納期後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付すべき加入金を合わせて納付することをいい、次年度以降の納期に係る加入金を一括納付しようとするときは上三川町農業集落排水加入金一括納入通知書兼領収証書(別記様式第20号)によるものとする。

(一括納付報奨金)

第23条 新規加入者が一括納付したときは、納期前に納付した加入金の額に相当する金額に、納期前に納付した納期数に応じて別表第2に掲げる率を乗じて得た額を当該新規加入者に一括納付報奨金として交付する。この場合、納期以外において一括納付したときは、当該納付の日の直後に到来する納期において一括納付したものとみなし一括納付報奨金を交付する。

2 前項の一括納付報奨金の額に、10円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年規則第33号)

この規則は、平成16年11月22日から施行する。

附則(平成17年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年規則第38号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成27年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成31年規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和7年規則第13号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

種類 | 算式 |

飲食店 | 人数=店舗床面積(m2)×0.3 |

理髪店 | 人数=店舗床面積(m2)×0.072 |

学校・保育所 | 人数=教職員・児童×0.072 |

事務所 | 人数=従業員等×0.3 |

旅館・ホテル | 人数=客室×5 |

老人ホーム | 人数=定員 |

集会場 | 人数=床面積(m2)×0.02 |

公衆便所 | 人数=便器数×1.25 |

別表第2(第23条関係)

上三川町農業集落排水事業加入金一括納付報奨金交付率表

納期前に納付した納期数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

報奨金交付率(%)(前納額に対する割合) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

別記様式第8号 削除

別記様式第12号 削除