○上三川町簡易専用水道管理指導要綱

令和6年3月18日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、簡易専用水道に係る事務の取扱い及び指導に関して必要な事項を定めることにより、簡易専用水道の適正な管理を推進することを目的とする。

(1) 施設 法第3条第7項に定める簡易専用水道。ただし、次に掲げるものを除く。

ア 事業用又は消防用等の目的で設けられたものであって、全く飲用に供されることのないもの

イ 船舶又は航空機などに設置されるもの

ウ 保健所設置市が所管するもの

エ 国又は県が設置したもの

(2) 有効容量 水道事業の用に供する水道からの水の供給を受けるため設けられる水槽(以下「受水槽」という。)において、適正利用可能な容量をいい、最高水位と最低水位との間に貯留されるもの

(3) 施設の設置者 施設を所有又は管理権限を有している者

(4) 定期検査 法第34条の2第2項に規定する検査

(5) 立入検査等 法第39条第3項に規定する報告の徴収及び立入検査

(6) 建築物衛生法 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)

(有効容量の算出方法)

第3条 有効容量の算定は、有効容量の算定方法(別記1)によるものとする。

(台帳)

第4条 町長は、施設の維持管理について適正な指導を行うため、台帳を整備するものとする。

(施設の設置者に対する啓発)

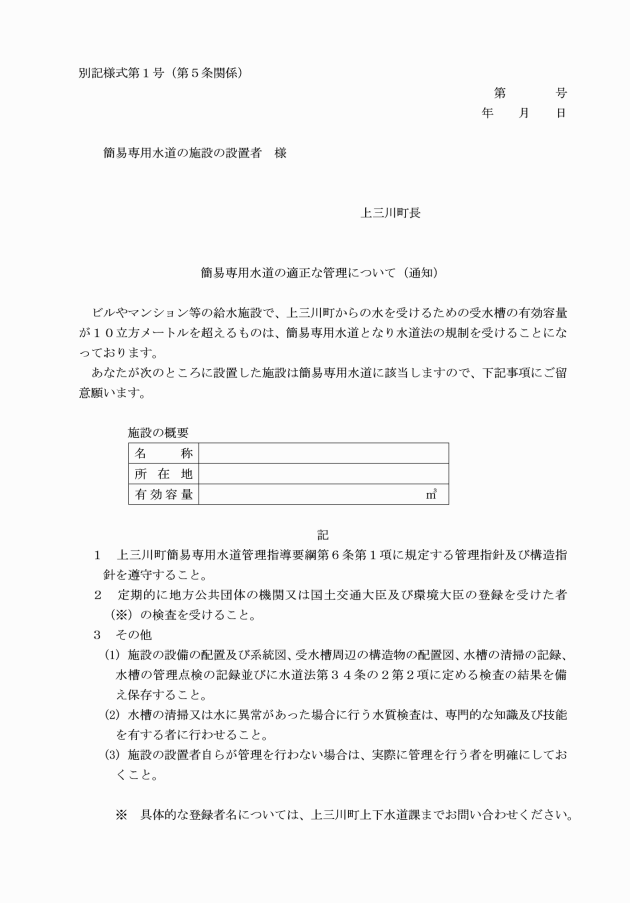

第5条 町長は、施設の設置者に対し、簡易専用水道の適正な管理について(別記様式第1号)を通知し、適正な管理を行うよう指導するものとする。

(施設の設置、管理及び検査)

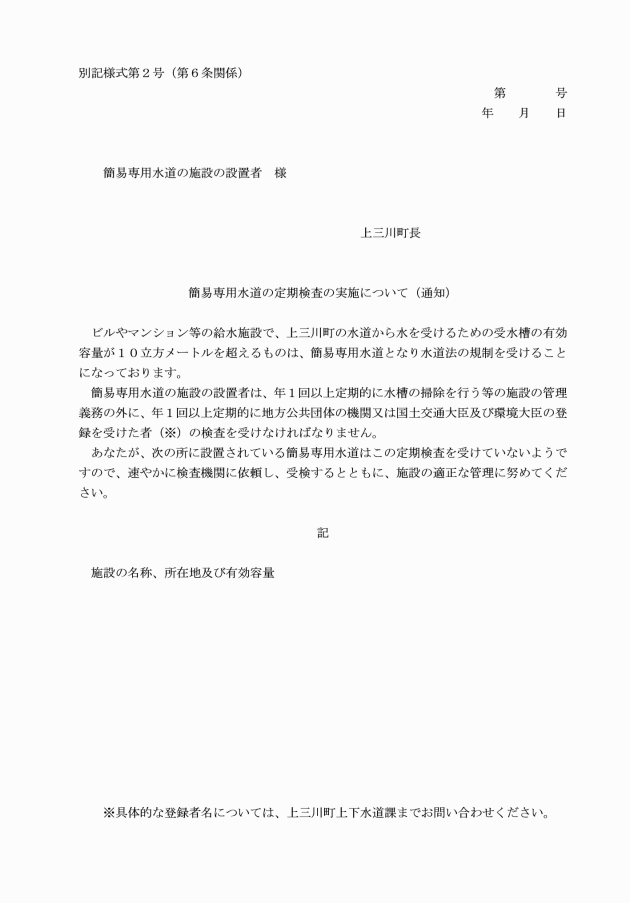

第6条 町長は、施設の設置者に対し、施設の管理及び定期検査について次の各号により指導するものとする。

(1) 施設の管理は、管理指針(別記2)により行うこと。

(2) 施設の構造については、施設構造指針(別記3)により設置すること。

(3) 定期検査は、法第34条の2第2項に規定する検査を受けること。

(立入検査等)

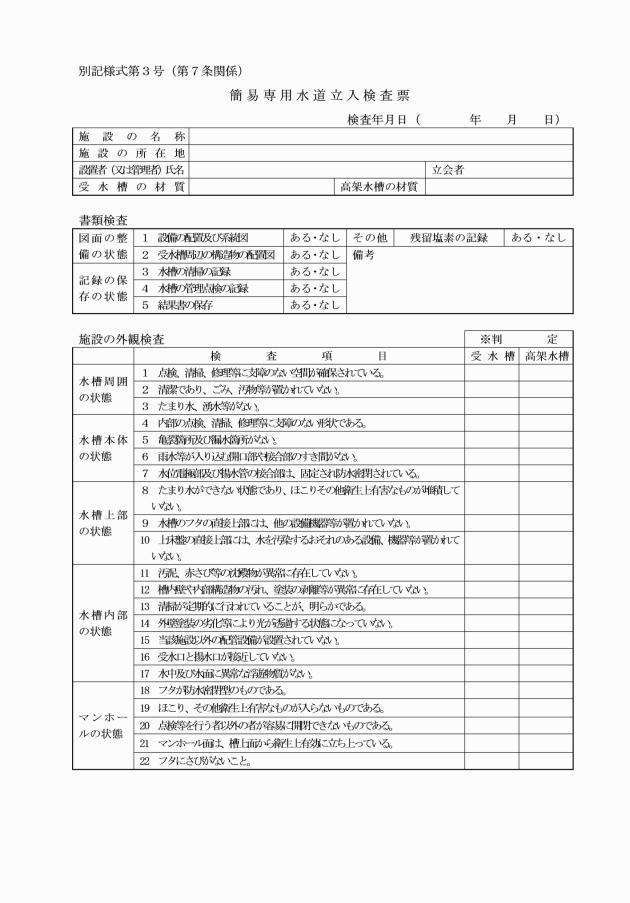

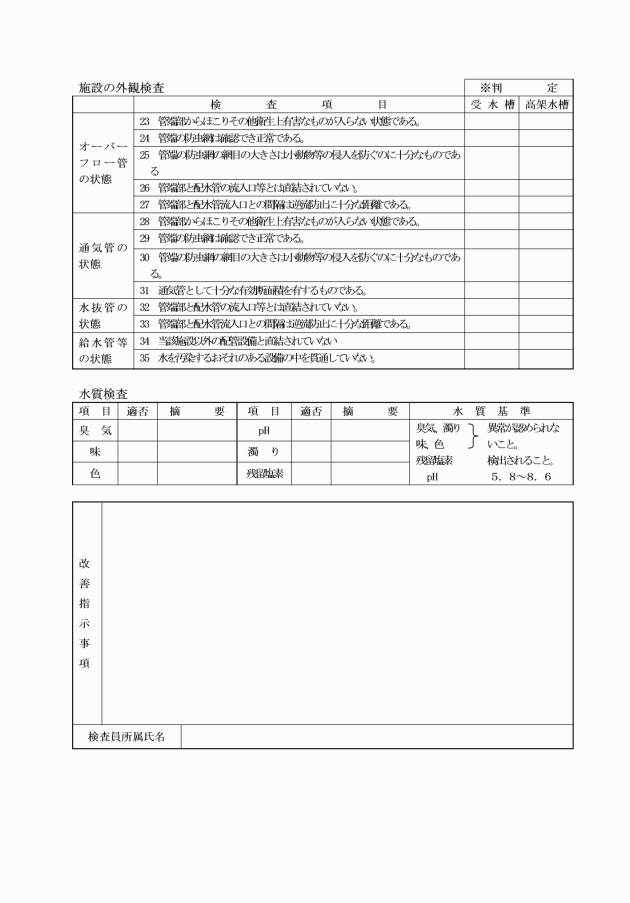

第7条 町長は、立入検査等を実施するときは、次の各号によるものとする。

(1) 施設の設置者が前条に規定する指導に従わないとき。

(2) その他必要と認められるとき。

2 町長は、立入検査等の実施に当たっては、簡易専用水道立入検査票(別記様式第3号)により行うものとする。

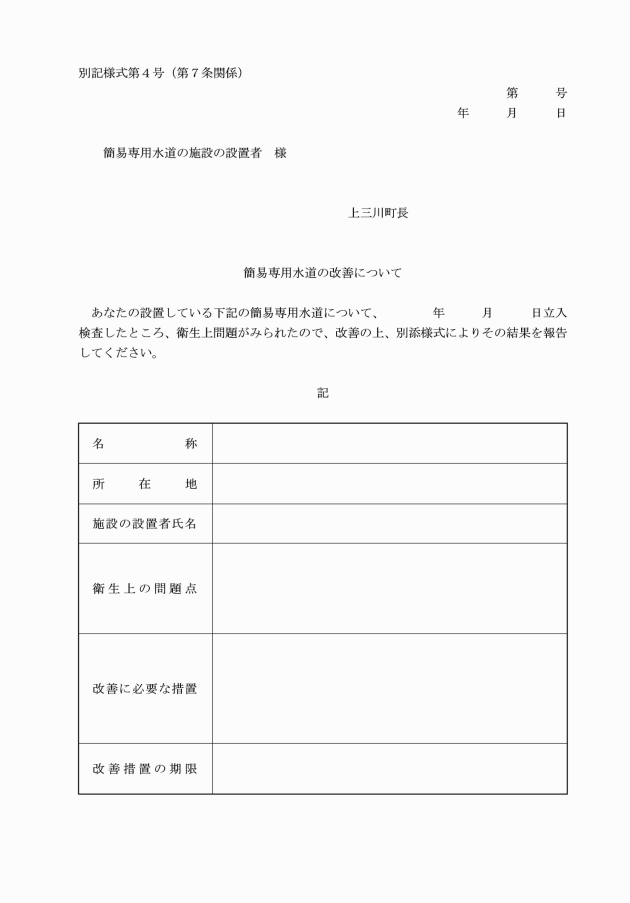

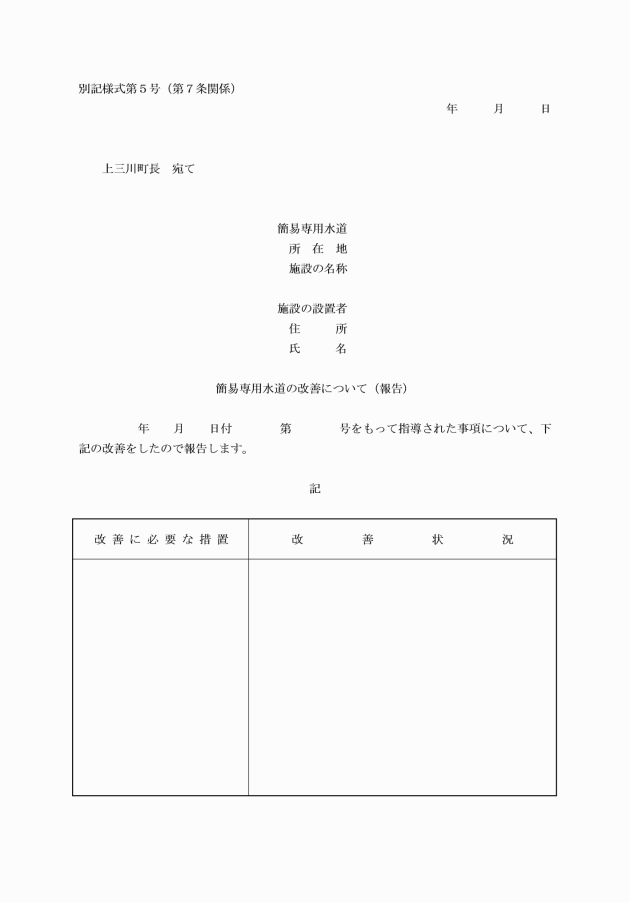

3 町長は、立入検査等の結果、衛生上問題があると認めた場合は、口頭又は簡易専用水道の改善について(別記様式第4号)の通知により、施設の設置者に対し改善の指示を行わなければならない。

(改善の指示及び給水停止命令)

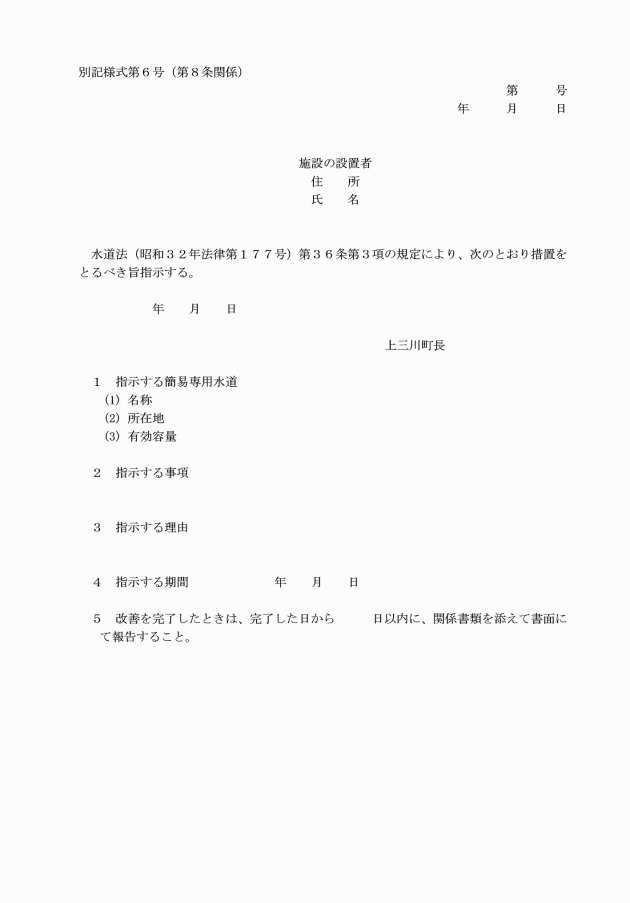

第8条 町長は、施設の管理が省令第55条に規定する管理基準に適合していないと認められる場合において、当該施設によって供給される水が法第4条の水質基準に適合しないおそれがあるときは、当該施設の設置者に対し、法第36条第3項による必要な措置をとるべき旨の指示(別記様式第6号)をしなければならない。

2 町長は、前項の規定による指示を受けた施設の設置者が指示に従わない場合において、給水を継続させることが施設の利用者の利益を阻害すると認めるときは、法第37条による給水の停止を命ずることができる。

(他法令との関係)

第9条 建築物衛生法に重複した規定のあるものについては、同法の規定を優先させるものとする。

附則

この要綱は、令和6年3月18日から施行する。

附則(令和6年告示第68号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別記1(第3条関係)

有効容量の計算方法

1 最高水位及び最低水位は、設計図等に記載されたものを確認し、次により定める。

(1) 最高水位は、受水槽の定水位装置によって決定されるハイウォーターレベル(H.W.L)の水位とする。

(2) 最低水位は、受水槽内にある揚水管の吸込管端から揚水管径の1.5倍上部の水位とする。

2 2以上の水槽を有する場合等の有効容量は、次により算定する。

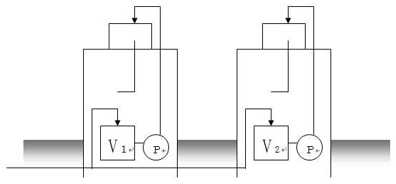

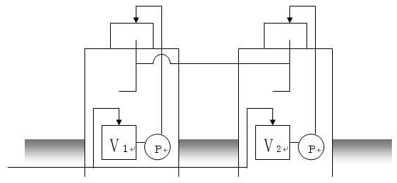

(1) それぞれの受水槽に係る給水系統が相互に連絡されていない場合(図―1)

(図―1)

それぞれの受水槽に係る給水系統が個々の独立した簡易専用水道であり、有効容量は、それぞれについてV1及びV2とする。

有効容量=V1

有効容量=V2

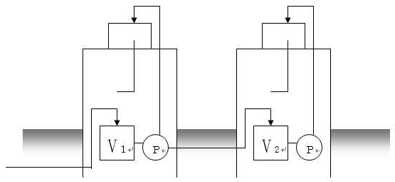

(2) それぞれの受水槽に係る給水系統が相互に連絡されている場合(図―2)

(図―2)

有効容量=V1+V2

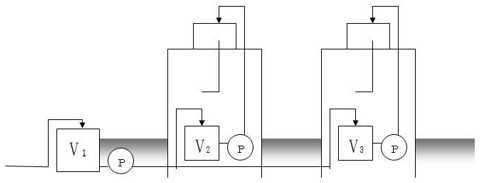

(3) それぞれの受水槽が相互に連絡されている場合(図―3、図―4)

(図―3)

有効容量=V1+V2

(図―4)

有効容量=V1+V2+V3

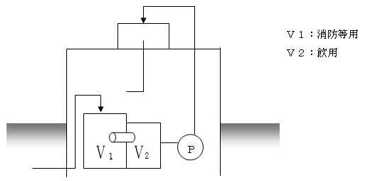

(4) 消防用等飲用以外の目的に設置された水槽と飲用に供する水槽が連絡されている場合(図―5)

(図―5)

有効容量=V1+V2

別記2(第6条関係)

管理指針

(1) 施設の管理について

簡易専用水道の管理は、次のとおりとする。

事項 | 回数 | 摘要 |

水槽(受水槽、高架水槽)等の掃除 | 年1回以上定期的に行う。 | 1 専門的な知識及び技能を有する者に行わせること。 |

水槽(受水槽、高架水槽)の点検 | 1 定期点検 月1回を標準とする。 2 臨時点検 地震、大雨等水質に影響を与える恐れのある事態の発生時 | 1 管理点検項目 (1) 周辺は清潔か (2) 水槽に亀裂等がないか (3) 汚水等に汚染されていないか (4) 水槽内に異物の混入はないか (5) マンホールの施錠等は完全か (6) オーバーフロー管の防虫網は完全か (7) 通気管の防虫網は完全か 2 欠陥を発見したときは、速やかに改善すること。 |

給水槽における水質検査 | 1 定期検査 毎日1回を標準とする。 2 臨時検査 地震、大雨等水質に影響を与える恐れのある事態の発生時 | 1 検査項目 (1) 色 (2) 濁り (3) 臭気 (4) 味 (5) 残留塩素(毎週1回) 2 検査方法 無色透明のガラス製のコップに給水栓からの水を取り、肉眼等で上記項目について検査を行う。異常を認めた時は、必要な項目について専門の検査機関に依頼する。 |

給水する水が人の健康を損なうおそれがあると知った場合 | 直ちに給水を停止し、その旨を利用者に知らせ、かつ、保健所へ通報する。 | |

書類の整備保存 | 上記項目について帳簿等を備え記録し、保存すること。 |

(2) 書類の整備保存

簡易専用水道の設置者は、次の書類を整理保存しておかなければならない。

事項 | 保存期間 | 備考 |

1 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面 | 永久 | |

2 受水槽の問題の構造物の配置を明らかにした図面 | 永久 | |

3 水槽の掃除の記録 (1) 掃除した年月日 (2) 掃除した貯水槽の名称 受水槽か高架水槽か。又は、数が多い場合は何番目の貯水槽か等 (3) 実施会社名(担当者名) (4) 消毒薬剤名(種類及び分量) (5) 作業内容 (6) 点検及び補修状況 | 3年間 | ・水槽の掃除の記録は、掃除を行ったものからの報告書を保存する。 ・1年以内に1回掃除を実施する。 |

4 水槽点検の記録 | 3年間 | ・設置者が月1回行った点検の記録 |

5 水質検査の記録 (1) 色、濁り、臭気及び味の検査 (2) 水に異常を認めた時及び行った水質検査 (3) 残留塩素の検査 | 3年間 | ・(1)については、設置者が毎日行った検査の記録 ・(2)については、検査機関における検査成績書 ・(3)については、毎週1回行う。 |

6 その他必要と思われる記録 | ・学校等の場合は、残留塩素の測定記録等 |

注) 建築物衛生法の適用がある簡易専用水道については、同法の規定により備え付けを義務付けられている帳簿書類に該当するものがあれば、それを利用すること。

参考 簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項(平成15年厚生労働省告示第262号)

別記3(第6条関係)

施設構造指針

簡易専用水道の施設構造は、下表を標準とする。

項目 | 基準 | 参考 | |||||

水槽本体 | ○亀裂、漏水箇所がないこと。 ○地下に設置してあるときは、汚水槽、雑排水槽、し尿浄化槽等により、水が汚染されないように有効な距離を保つことが望ましい。 | ○給水タンク等の設置区分に応じた構造要件 | |||||

設置区分 | 底の位置 | 汚染源からの距離(※1) | 構造基準 | ||||

建築物の内部屋上又は最下階の床下 | ― | ― | (1) 天井・底又は周壁の保守点検が外部から容易に行い得ること。 (2) 天井・底又は周壁は、建築物の他の部分と兼用しないこと。 (3) マンホールの設置(※2) (4) 内部の保守点検のための措置 (5) オーバーフロー管の設置 (6) 通気装置の設置(※3) | ||||

水槽上部 | ○水槽のふたの直接上部には他の設備機器等を置かないこと。 ○水槽の上床盤の直接上部には水を汚染するおそれのある設備、機器等を置かないこと。 | ||||||

水槽内部 | ○当該施設以外の配管設備が設置されていないこと。 ○金属製の受水槽には、衛生上支障ないようなさび止めをすることが望ましい。 | ||||||

建築物の外部 | 地盤以下 | 5m未満 | 上記の(1)(3)(4)(5)及び(6) | ||||

注)周囲の状態 | ○水槽周辺は清潔であり、ごみ汚物等が置かれていないこと。水槽周辺にたまり水、湧水等がないこと。 | 5m以上 | 上記の(3)(4)(5)及び(6) | ||||

地盤面又は地盤面上 | ― | ||||||

※1 汲み取り便所の便槽、し尿浄化槽、排水管、ガソリンタンク等 ※2 天井がふたを兼ねる場合は不要 ※3 有効容量2m3未満のものは不要 | |||||||

マンホール | ○ふたが防水密閉型のものであって、ほこりその他衛生上有害なものが入らないものであり、点検等を行う者以外が容易に開閉できないものであること。 ○マンホール面は、槽上面から10cm以上立ち上がっていることが望ましい。 | ○マンホールのふたが簡単に取り外せる構造であると、故意にマンホールのふたを開けて汚物を投入するなどのいたずらや、事故が発生しかねないため、維持管理をする者以外の者が容易に取り外せない構造のものとする。そのためには鍵付きとするのが最も好ましいが、構造上やや難しい点もある。「空気調和・衛生工学会」の規格となっているマンホールふたによれば、鍵付きでないが工具を使用しないと取り外せないような構造となっている。さらに貯水槽内への汚水の流入を防止するためには、必ず防水パッキン入りのふたとする。 ○マンホールを貯水槽の天井の周囲から10cm以上立ち上げるのは、掃除の際にマンホールの汚れた水がマンホールから貯水槽内へ流入しないようにするためである。 ○建設省告示第1597号(昭和50年12月20日)によれば、マンホールの大きさは直径60cm以上の円が内接することができることとしている。 | |||||

オーバーフロー管 | ○管端部からほこりその他衛生上有害なものが入らない状態であること。 ○管端部に防虫網があること。 ○管端部と排水管の流入口とは直接連結されておらず、その間隔はオーバーフロー管の管径の2倍以上であることが望ましい。 | ○防虫網の網目の粗さとしては12メッシュ(約2mm目)を標準と考えればよい。なお防虫網には腐食しにくい材料を使用することが望ましい。 ○オーバーフロー管及び水抜管は必ず間接排水とし、排水管へ直接接続することは禁じられており、さらにオーバーフロー管の管末と間接排水管に取り付けたホーバー(水受け)との間には、一定の排水口空間を保持することとなっている。排水口空間が不十分であるとホッパーからねずみがオーバーフロー管に飛び付くことができるという実験がアメリカで確かめられている。そのような事例を踏まえて排水口空間はオーバーフロー管径や水抜管径の2倍以上、ただし最小は15cmとすることとしている。 ○オーバーフロー管や水抜管からの排水を流す間接排水管にはトラップを設けなければならないが、このトラップの封水が蒸発あるいは漏水したりしていると、トラップとしての用をなさず、排水管の臭気やねずみ、昆虫その他衛生上有害なものが侵入してくるおそれがある。 | |||||

水抜管 | ○管端部と排水管の流入口とは直接連結されておらず、その間隔は水抜管の管径の2倍以上であることが望ましい。 | ||||||

通気管 | ○管端部からほこりその他衛生上有害なものが入らない状態であること。 ○通気管の末端は下に向けて曲げてあり、その管端部に防虫網があること。 ○揚水管径の2分の1以上の管径に相当する有効面積を有することが望ましい。 | ○建設省告示では有効容量が2m3以上の貯水槽には通気管・通気笠等の、通気の通気のための装置を設けることが義務付けられているが、その開口部の高さが低すぎると、その周囲を掃除した時の汚れた水や天井面にたまった雨水その他の水が貯水槽内に流入するおそれがある。 | |||||

給水管等の状態 | ○当該施設以外の配管施設と直接連結しないこと。 ○水を汚染するおそれのある設備の中を貫通していないこと。 | ||||||

その他(消毒施設) | 特に設置する義務はないが、水道水の受水から末端給水栓に至る間に残留塩素が消費される場合、この減少量を補うために必要に応じて設置すること。 なお、施設の規模、水の使用状況などによって必要性の度合いが異なるので、設置にあたっては十分検討すること。 | ○簡易専用水道で消毒設備を設置している場合は、次の点に留意すること。 (1) 塩素剤 滅菌に用いる塩素剤には酸化塩素、次亜塩素酸ナトリウム、次亜塩素酸カルシウム、電解法による自家生育塩素剤などがあるが、ビル給水の程度では次亜塩素酸ナトリウムが最も多く使われている。 次亜塩素酸ナトリウムは有効塩素濃度が5~12%程度の淡黄色の液体でアルカリ性を呈する。ただし、濃度の高いものは不安定で保存により有効塩素が減少する。 次亜塩素酸カルシウムは粉末、顆粒及び液剤があり、有効塩素は60%以上で保存性がよく、災害時等非常対策用として準備しておくのによい。 次亜塩素酸ナトリウムの貯蔵は耐食性材料で製作し、直射日光を避けた場所に設置する。 次亜塩素酸ナトリウムを容器で貯蔵する場合は密栓して冷暗所に、次亜塩素酸カルシウムは、密閉して乾燥した冷暗所に貯蔵する。 市販の次亜塩素酸ナトリウム液の有効塩素量はメーカーにより異なるから、使用前に必ず濃度を確認する必要がある。 (2) 塩素注入機 次亜塩素酸ナトリウムの注入機としては、無圧の水中に注入する場合は、いわゆる簡易注入機という調整器を備えた点滴器、あるいは定量注入ポンプ等を用いる。圧力管内に注入する場合は、インジェクタあるいは耐食性の圧力注入ポンプ等を用いる。いずれにしても、適正な注入を行うためには比例注入方式が望ましい。 (3) 注意事項 次亜塩素酸ナトリウムを用いた貯蔵タンクと注入ポンプから成る一般的な滅菌機の取扱上の注意事項は次のようである。 ア 薬液タンクの薬液補充に注意する。 イ 貯蔵タンクは次亜塩素酸ナトリウムの分解を防ぐため直射日光が当たらないようにする。 ウ 配管及びホースの結合部の漏れに注意する。 エ 薬剤が少しでも漏れた場合、直ちに水洗する。 オ 逆流止めの玉弁が正常に働いているか確認する。 カ モーター部分は油布で清拭し、発錆しないように注意する。 キ ポンプ停止時もサイホン現象により薬液が流出しないようにサイホンブレーカーを付ける。 | |||||

参考

・簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項(平成15年厚生労働省告示第262号)

・建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)

・建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件(昭和50年建設省告示第1597号)